Dans les années 1950, les États-Unis et l’Union européenne étaient les principales puissances industrielles, à l’origine de la majorité des émissions de gaz à effet de serre. Aujourd’hui, la Chine et l’Inde jouent aussi dans la cour des grands. À l’aube de la COP 30, décryptage des enjeux par l’économiste du climat Christian de Perthuis.

“Le continent asiatique est critique pour tous les aspects du réchauffement global : ses causes, ses implications historiques et philosophiques, et la possibilité d’une solution globale à y apporter”, nous rappelle le romancier indien Amitav Ghosh dans son essai The Great Derangement (p. 87).

À l’approche de la COP 30 de Belém, jamais cette citation de Ghosh n’a semblé autant d’actualité. Face à la stratégie dévastatrice (et suicidaire) de l’Amérique de Trump de relance des énergies fossiles et à une Europe affectée par le backlash qui érode ses ambitions climatiques, la dynamique de la négociation repose désormais sur les pays émergents.

La présidence brésilienne vise à faire de cette COP un marqueur du monde multipolaire auquel aspire désormais le “Sud global”. Dans ce nouveau contexte, la négociation repose de moins en moins sur les stratégies conduites par les États-Unis et l’Europe, deux représentants du vieux monde industriel. Ce sont la Chine et l’Inde, les deux géants asiatiques, qui disposent du plus grand pouvoir de négociation.

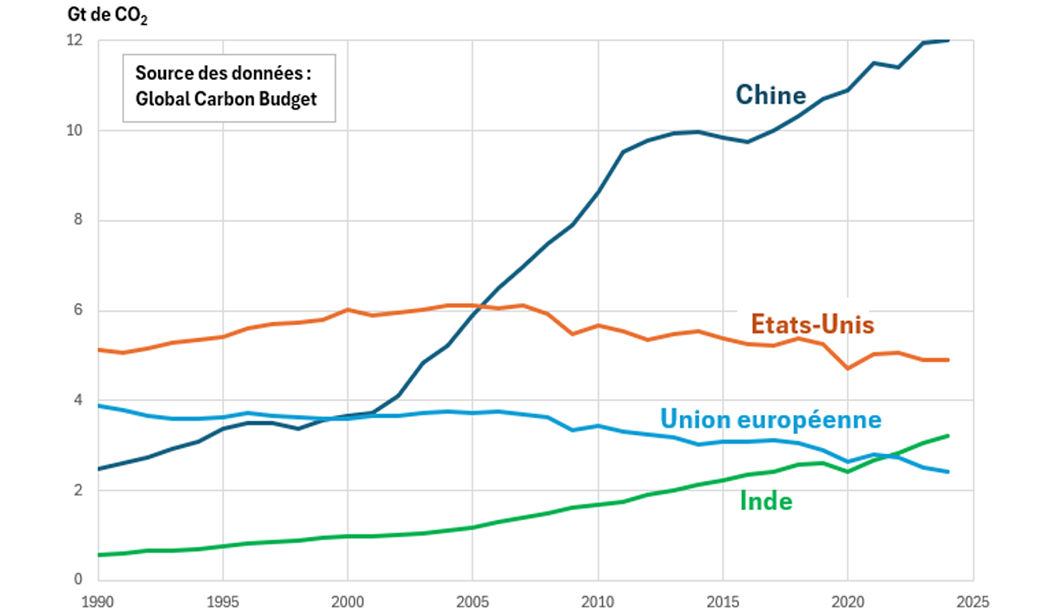

Il y a en premier lieu le poids du nombre. L’Asie contribuait à hauteur de 6 % aux émissions mondiales de carbone fossile (le CO2 hors usage des terres) en 1950. C’est 56 % en 2024. La Chine et l’Inde pèsent respectivement 33 et 8 %.

Émissions de CO2 d’origine énergétique

Par la voix de son Président Xi Jinping, la Chine s’est engagée en septembre dernier à réduire au minimum de 7 à 10 % ses émissions de gaz à effet de serre d’ici 2035, relativement à leur pic. Le date du pic n’étant pas précisée, cela ouvre la possibilité d’accroître les émissions encore quelques années.

Au premier semestre 2025, les émissions chinoises de carbone fossile ont reculé de près de 2 %. Ce n’est pas la première fois que les émissions chinoises sont sur le reculoir. Au milieu de la décennie 2010, elles avaient baissé sous l’injonction du gouvernement central imposant aux provinces la fermeture des centrales les plus polluantes. Injonction de courte durée, les émissions repartant ensuite à la hausse.

L’évolution récente est d’une autre nature. Du fait des investissements massifs dans le solaire, l’éolien et le stockage de l’électricité, le pays peut injecter trois fois plus d’électricité bas carbone dans le système qu’il y a dix ans. Cette électricité permet de faire face à l’électrification des usages, notamment dans le transport où elle permet d’accroître la mobilité sans générer d’émissions supplémentaires. Grâce à une mobilisation sans équivalent de capital vert, la Chine amorce un chemin qui va la libérer de sa dépendance aux énergies fossiles. La seule inconnue est le temps que cela va prendre.

Au plan externe, ces investissements ont fait de la Chine le fournisseur des équipements et des matériaux critiques de la transition bas carbone. Elle a ainsi aligné ses intérêts commerciaux sur la décarbonation des économies dans le monde. Cette position lui permet de répondre à l’agressivité commerciale des États-Unis en renforçant sa pénétration commerciale dans les autres pays asiatiques. Au reflux des exportations chinoises vers les États-Unis répond le boom des expéditions de panneaux photovoltaïques et autres composants de la transition vers le Vietnam, l’Indonésie et… l’Inde.

Sur la dernière décennie, les émissions de l’Inde se sont accrues deux fois plus rapidement que celles de la Chine, reflétant une croissance économique devenue plus rapide. Malgré cette progression, les émissions par habitant y restent bien plus faibles : légèrement supérieures à 2 tonnes de CO2 par habitant.

Sur la période récente, les émissions indiennes ont connu un fort ralentissement et même une baisse dans le secteur électrique qui voit la montée en régime du photovoltaïque et des autres énergies renouvelables. L’Inde serait-elle également au seuil de son pic d’émission ? Cela paraît douteux au vu du niveau très bas de sa consommation d’énergie. Mais si la dynamique actuelle se poursuit elle pourrait l’atteindre d’ici une décennie pour des émissions par tête de l’ordre de 3 à 4 tonnes de CO2, quand la Chine va passer le sien vers 8 tonnes.

Ghosh avait attiré notre attention. Ce qui se passe en Asie est déterminant pour le scénario climatique global. L’information majeure est que les deux géants asiatiques pourraient passer le pic d’émissions avec des rejets de CO2 par tête bien inférieurs à ceux des États-Unis (21 t/hab) et de l’Europe (11 t/hab) au moment de leurs propres pics. Cela laisse une fenêtre entrouverte pour limiter le réchauffement en dessous de 2 °C.

Pour des informations plus détaillées, merci de consulter le site de Christian de Perthuis.