L’union européenne s’est engagée à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 55 % en 2030 par rapport à 1990. À cinq ans de l’échéance, elle a déjà parcouru les deux tiers du chemin vers ses objectifs climatiques, mais le dernier tiers exige de multiplier par quatre le rythme historique de réduction des émissions. Nicolas Desquinabo et Guillaume Kerlero de Rosbo, de l’Institut Rousseau, dressent un constat contrasté pour les sept plus grandes économies européennes.

Cet article est le premier d’un triptyque qui traitera également les politiques publiques les plus efficaces parmi celles déjà déployées en Europe, ainsi que les enjeux de financement des investissements de transition dans ces sept grandes économies.

Ce qu’il faut retenir :

- Depuis 1990, les émissions de l’UE-27 ont diminué d’environ 37 %, soit les deux tiers de l’objectif 2030. Il ne reste que 5 ans pour parcourir le dernier tiers, ce qui implique de quadrupler le rythme de réduction historique.

- La France est particulièrement en retard sur ses objectifs.

- Le classement des “bons” et “mauvais” élèves climatiques varie selon l’angle adopté.

- Si l’on regarde les baisses d’émissions historiques : elles sont très hétérogènes selon les pays : de -4 % pour l’Espagne à -46 % pour l’Allemagne, entre 1990 et 2023.

- Si l’on regarde quels pays sont les mieux partis pour atteindre les objectifs 2030 qu’ils se sont fixés, le classement change complètement car il dépend non seulement du caractère plus ou moins décarboné de l’économie du pays au moment du point de référence historique, mais aussi du choix de ce point de référence (1990 ou 2005), du caractère plus ou moins ambitieux de l’objectif que le pays s’est fixé et des capacités financières du pays, qui dispose de plus ou moins de marges de manœuvre pour investir dans la transition.

- Quand on raisonne en empreinte carbone, on constate que l’Europe a peu réduit son impact climatique (environ -20 % sur 30 ans pour l’UE-27) et qu’une partie significative des baisses d’émissions territoriales a, en réalité, été délocalisée.

Le deuxième article, à suivre, s’intéressera aux politiques publiques efficaces qui ont déjà été mises en œuvre dans certains pays, et sur lesquelles l’UE pourrait s’appuyer pour rattraper son retard.

Alors que l’urgence climatique s’intensifie et que les crises énergétiques et géopolitiques se multiplient, les pays de l’Union européenne affrontent un double défi : réduire drastiquement leurs émissions et renforcer leur résilience économique.

Sur cette question, l’étude “Road to Net Zero” de l’Institut Rousseau, publiée en 2024, apporte un éclairage nouveau en chiffrant économiquement les trajectoires de décarbonation des sept plus grands pays de l’UE – France, Allemagne, Italie, Espagne, Pays-Bas, Pologne et Suède – ainsi que de l’Union européenne dans son ensemble. L’étude, qui a mobilisé plus de 150 experts dans toute l’Europe, précise en détail les besoins d’investissements publics et privés pour atteindre la neutralité carbone en 2050 et les compare aux niveaux d’investissements en cours. Les besoins en investissements publics sont estimés à partir des meilleures expériences de politiques publiques déjà mises en place avec succès dans l’UE. Ce travail de recherche a mis en évidence les écarts persistants entre discours politiques, résultats de terrains et besoins d’investissement public et privé.

Nous sommes désormais en 2025, à 5 ans de l’objectif 2030. Alors, où en sont l’Union européenne et les différents pays au regard des objectifs qu’ils se sont fixés ? Qui sont les bons et les mauvais élèves ? Quelles sont les politiques, parmi celles mises en œuvre dans l’UE, qui donnent les meilleurs résultats ? Et quels sont les principaux défis à relever pour chacun de ces pays et notamment pour la France ?

Où en sont les grands pays européens dans la réduction de leurs émissions ? Que s’est-il passé depuis 1990 ?

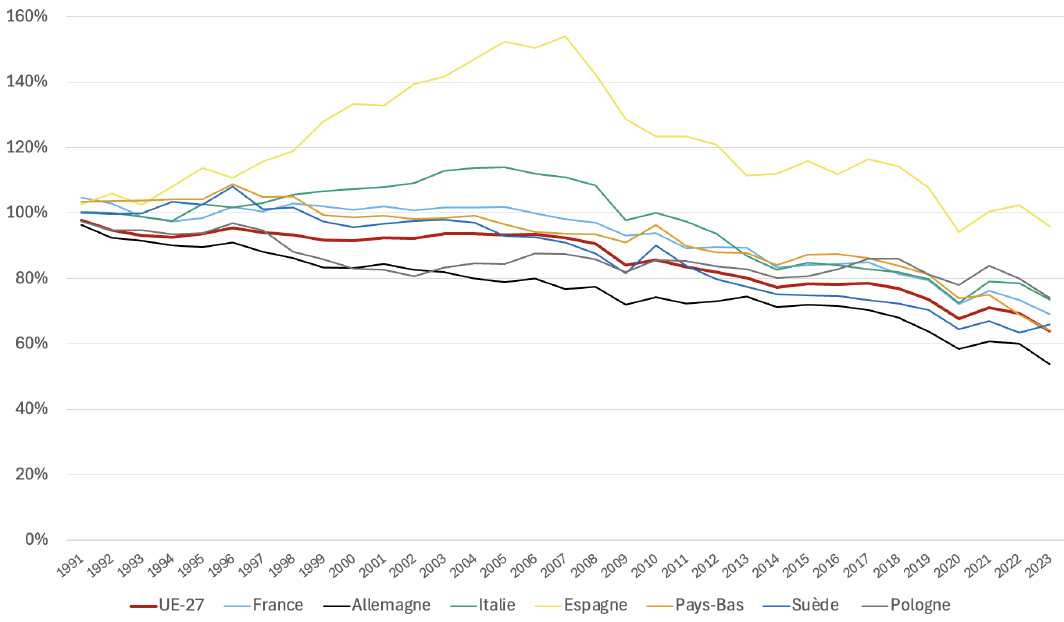

Depuis 1990, les émissions(1) de l’UE-27 ont diminué d’environ 37 %, avec un point d’inflexion aux alentours de la crise financière de 2008(2). Cette baisse collective masque cependant de très fortes disparités d’un pays à l’autre.

Émissions de GES historiques (émissions brutes, en % par rapport à 1990)

Source : EEA greenhouse gases data viewer

Par exemple, des pays comme l’Allemagne et la Suède ont réussi à réduire leurs émissions brutes de manière plus marquée, l’Allemagne atteignant jusqu’à 46 % de baisse(3). À l’inverse, l’Espagne a connu une forte hausse de ses émissions jusqu’au début des années 2010, conséquence d’un fort développement économique basé sur le charbon et le gaz, avant d’amorcer une nette baisse emmenée par un développement massif des énergies renouvelables. Elle n’a, malgré tout, pas encore rattrapé son retard, avec des émissions actuelles comparables à celles de 1990. La France est dans la moyenne des pays de l’UE, autour de -30 % depuis 1990(4).

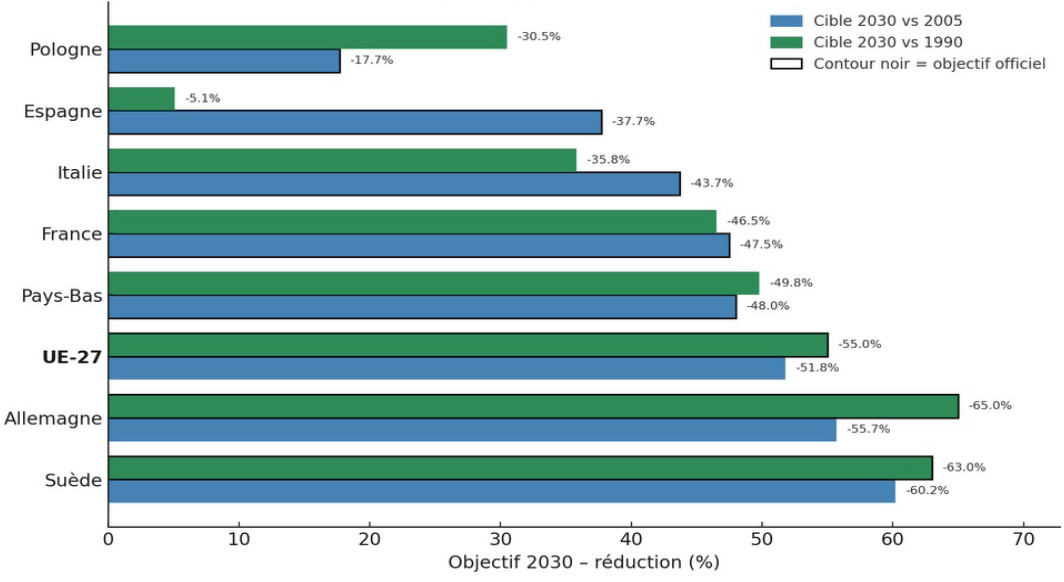

Quels sont les objectifs climatiques fixés à horizon 2030 ?

Le paquet “Fit for 55”, adopté dans le cadre du Pacte vert, prévoit une réduction globale des émissions nettes de l’Union européenne d’au moins 55 % en 2030 par rapport à 1990. Ces objectifs concernent les secteurs qui ne sont pas déjà couverts par le marché carbone européen (ETS ou SEQE)(5) : transports, bâtiments, agriculture, déchets… En complément, les objectifs pour les secteurs couverts par le SEQE (-62 %) sont formulés par rapport à 2005, ce qui ne facilite pas l’analyse. Nous considérons pour la suite un objectif de -55 % à l’échelle de l’UE depuis 1990 pour simplifier, mais il faut retenir qu’il s’agit plutôt d’une version “basse” de l’objectif global.

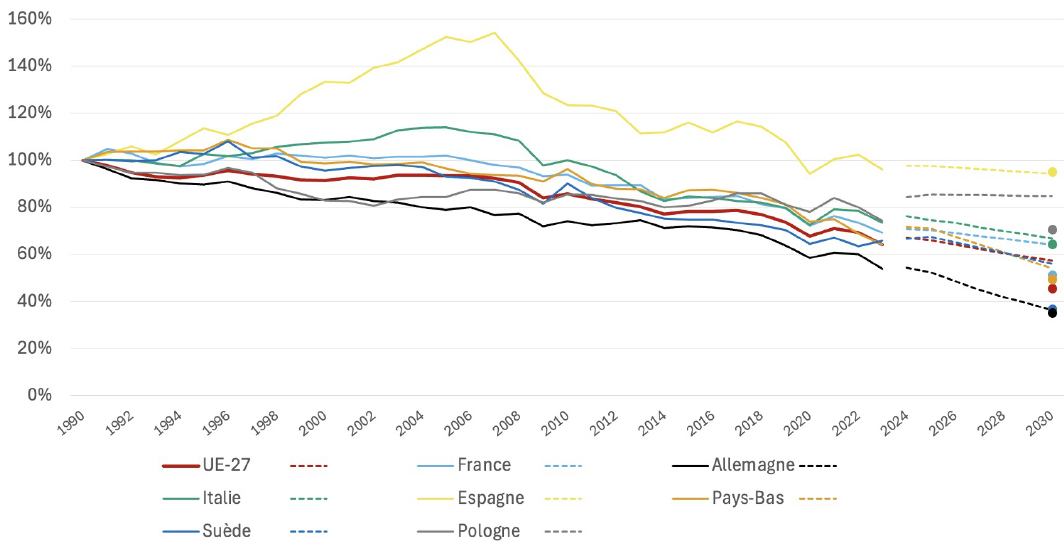

En 2023, l’UE avait donc déjà parcouru les deux tiers du chemin qu’elle s’est tracé entre 1990 et 2030. Problème : cela a pris 33 ans et il ne restait plus que 7 ans pour parcourir le dernier tiers, ce qui implique des réductions annuelles 2,5 fois supérieures à celles réalisées en moyenne depuis 1990 ou, autrement dit, de multiplier par 4 la pente de réduction des émissions, en passant de -1,1 %/an à -4,3 %/an(6).

Quid des principales économies de l’UE ? La plupart des pays ont adopté les objectifs de réduction négociés dans le cadre de l’“Effort Sharing Regulation”, le règlement qui répartit l’effort de décarbonation selon les capacités économiques de chaque État et s’assure que les objectifs cumulés permettent d’atteindre la réduction nette globale de 55 % fixée par le paquet “Fit for 55”. Cependant, deux pays se distinguent par leur ambition accrue : l’Allemagne et la Suède se sont fixé des objectifs plus ambitieux que ceux imposés par ce cadre européen, avec respectivement -65 % (au lieu de -60 %) et -63 % (au lieu de -53 %) d’ici 2030 par rapport à 1990. Ces positions volontaristes traduisent une volonté politique forte d’accélérer la transition énergétique et climatique, et illustrent la diversité des trajectoires nationales au sein de l’Union.

Cibles 2030 de réduction d’émissions (en % par rapport à 2005 et à 1990)

L’UE et les pays européens sont-ils en passe d’atteindre les objectifs climatiques qu’ils se sont fixés pour 2030 ?

Émissions de GES par pays (% par rapport à 1990)

Historique (1990-2022), projections WEM (2023-2030) et objectifs 2030

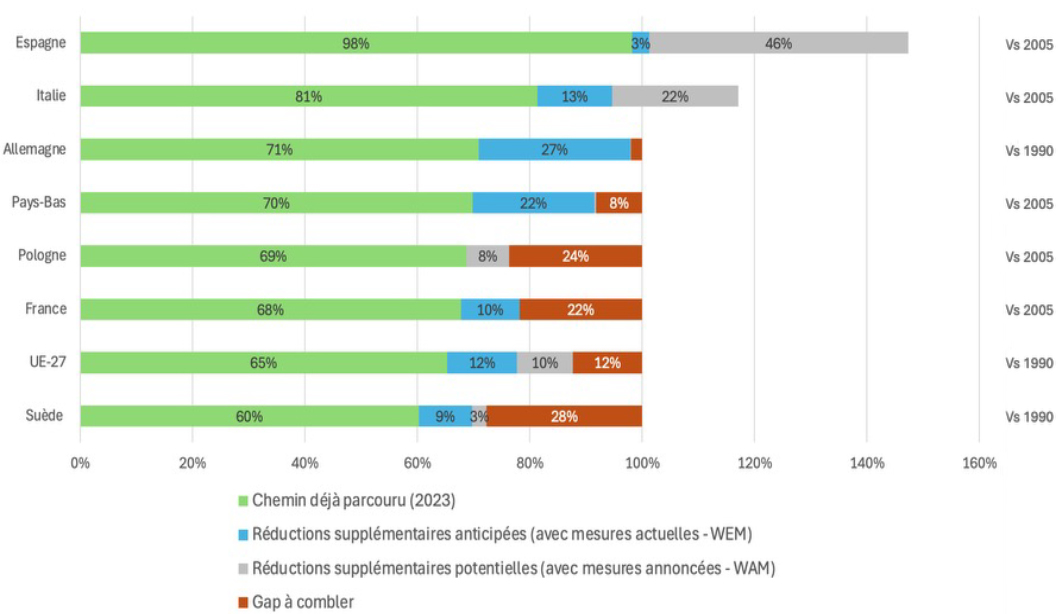

Si l’on raisonne à nouveau en pourcentage du chemin à parcourir pour atteindre les objectifs climatiques que chaque pays s’est fixé, on obtient la synthèse suivante :

Baisses d’émissions brutes déjà réalisées (2023), prévues en plus d’ici 2030 avec mesures existantes (WEM) et annoncées (WAM) et écart éventuel à combler

(en % des réductions 2005-2030 ou 1990-2030 visées par chaque pays)

Le chemin déjà parcouru (en vert) dépend ici de la décarbonation déjà réalisée entre 1990 et 2023, mais aussi du niveau d’ambition de l’objectif fixé pour 2030. Ainsi, un “mauvais élève” au regard des baisses historiques, comme l’Espagne, se retrouve ici en pole position car l’objectif qui lui a été assigné dans le cadre de l’Emission Sharing Regulation est très peu ambitieux… À l’inverse, un bon élève historique comme la Suède se retrouve en fin de classement car elle a placé la barre particulièrement haut, ce qui allonge le chemin à parcourir jusqu’à son objectif.

En réalité, les baisses d’émissions réalisées ont été en bonne partie déportées à l’extérieur de l’Europe…

Même si les objectifs de réduction des émissions territoriales de l’UE sont partis pour être manqués, d’aucuns pourraient voir le verre à moitié plein et rétorquer qu’avoir réduit nos émissions de -43 % (WEM) ou -48 % (WAM) depuis 1990, c’est déjà une belle réussite.

Oui, mais… non. D’abord, parce que les émissions semblent être reparties à la hausse en 2024(10). Mais surtout, parce qu’en réalité, une partie significative de ces émissions a simplement été délocalisée. En effet, lorsqu’on regarde l’évolution de l’empreinte carbone de l’UE (qui inclut non seulement les émissions émises sur notre territoire, mais également les émissions importées pour notre consommation), on constate qu’elle n’a diminué que de 20 % depuis 1990, soit à peu près moitié moins que les -36 % de nos émissions brutes.

L’empreinte carbone de la France est même repartie à la hausse en 2022 et a retrouvé son niveau de 2016, avant de baisser à nouveau en 2023(11) pour atteindre seulement -13 % depuis 1990(12). À titre de comparaison, la Suède (meilleur élève) est à -40 % et l’Allemagne -27 %.

Aujourd’hui, près d’un tiers de l’empreinte carbone de l’UE provient des importations, et l’UE importe 2,5 fois plus d’émissions carbones qu’elle n’en exporte(13).

(1) Tant brutes que nettes, c’est-à-dire en incluant les émissions négatives obtenues grâce aux puits de carbone. En effet, la contribution nette des puits de carbone (forêts, sols) a été assez stable sur la période, bien que légèrement déclinante ces dernières années en raison du changement climatique.

(2) Le rythme moyen de baisse des émissions durant les 15 ans qui ont suivi fut dix fois plus important que celui des 15 années qui l’ont précédé, passant de 0,2 %/an à 2 %/an (en taux linéaires et non cumulés).

(3) Une valeur à consolider dès que les inventaires nationaux 2023 seront disponibles. Ici, la valeur 2023 est une estimation préliminaire de la European Environmental Agency. Les données 1990-2022 sont consolidées et définitives.

(4) N.B. : la baisse de l’UE-27 dans son ensemble est plus importante que la moyenne des baisses de ses 27 membres car elle est tirée vers le bas par de grands pays comme l’Allemagne, qui ont plus décarboné que la moyenne.

(5) L’ETS pour Emission Trading Scheme ou Système d’Échange de Quotas d’Émissions (SEQE en français) couvre l’industrie lourde (raffineries, acier, ciment, verre, chimie), la production d’électricité et de chaleur, et l’aviation (vols intra-européens). Depuis 2024, le transport maritime y est aussi inclus. Ces secteurs sont responsables d’environ 40 % des émissions totales de GES de l’UE et se voient distribuer des quotas pour chaque tonne émise, qu’ils peuvent ensuite échanger sur le marché carbone.

(6) En taux linéaire et non cumulé.

(7) Scénario WEM pour “With Existing Measures” qui projette l’impact des mesures politiques existantes (Source : EEA – European Environmental Agency).

(8) L’objectif de l’UE de -55 % par rapport à 1990 est en émissions nettes. Il n’existe pas de cible officielle pour les émissions brutes donc, en l’absence d’information et dans un objectif de comparaison avec les objectifs nationaux et les scénarios projetés (WEM et WAM) qui sont en émissions brutes, on fait ici l’hypothèse simplificatrice que les puits vont maintenir leur rôle en proportion et que la cible brute est égale à la cible nette.

(9) Scénario WAM pour “With Additional Measures” qui ajoute l’impact des mesures politiques non implémentées à ce jour mais annoncées par les États Membres dans leurs plans nationaux (Source : EEA – European Environmental Agency).

(10) Le Monde, Les émissions de gaz à effet de serre mondiales continuent leur progression, malgré une baisse en Chine.

(11) Sdes, L’empreinte carbone de la France de 1995 à 2022 et Empreinte carbone 2024, les chiffres clés du climat, 2024. À noter que l’estimation des empreintes carbones a été revue à la hausse, en particulier pour 2019 (+12 %), afin de mieux prendre en compte les émissions globales des importations et pas seulement celles du dernier pays importateur. Cette révision explique en partie l’ampleur de la baisse estimée entre 2019 et 2023, qui reste à confirmer en 2024-2025.

(12) Sdes, L’empreinte carbone de la France de 1995 à 2022.

(13) INSEE, 2002.