La commune d’Argentan, 14 000 habitants, est située en Normandie dans le département de l’Orne. Elle produit un quart de son énergie grâce au renouvelable. Depuis plusieurs années, elle s’inscrit dans une démarche de sobriété et de transition énergétique tout comme l’intercommunalité – Terres D’argentan Interco – qui regroupe 49 communes et compte 34 000 habitants. Frédéric Leveillé, maire d’Argentan, préside cette intercommunalité.

Le territoire a pris la décision de s’orienter vers la transition énergétique en 2011 avec un agenda 21(1) dont les résultats ont été jugés “mitigés”.

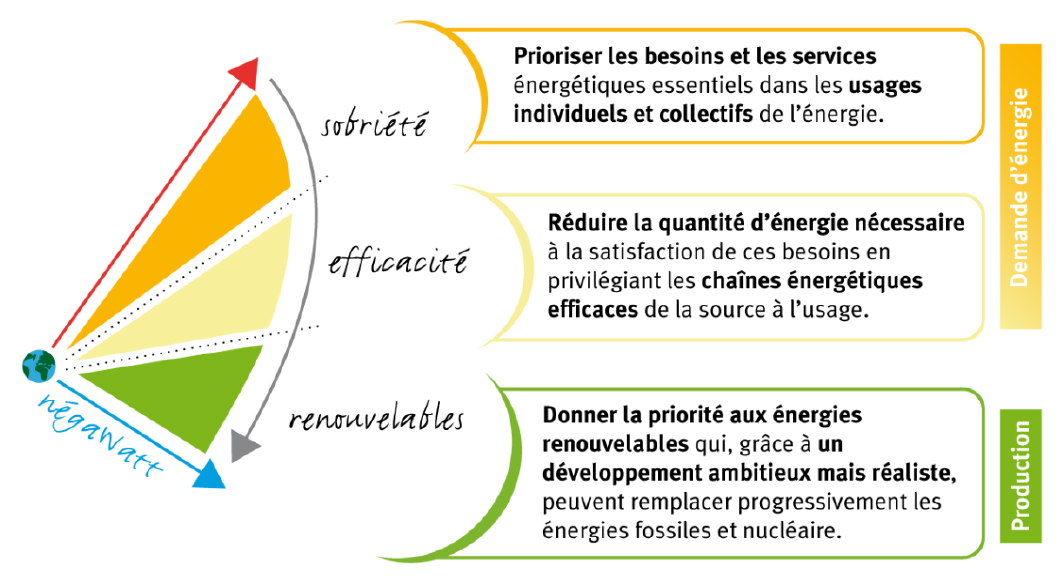

Depuis 2015, une stratégie portant sur les 3 piliers de la transition énergétique a été mise en œuvre : sobriété, efficacité, énergies renouvelables.

Cette stratégie s’accompagne de plusieurs programmes d’actions.

Aujourd’hui, Terres d’Argentan est la première intercommunalité de Normandie dans le domaine de la transition énergétique. Elle produit 38 % d’électricité renouvelable (grâce aux parcs éoliens, aux installations photovoltaïques et à la cogénération) et 30 % d’énergies renouvelables toutes énergies confondues (électricité renouvelable, réseau de chaleur, biogaz, etc.).

Plusieurs parcs éoliens ont été installés sur le territoire, notamment à Fontenai-sur-Orne, Sarceaux (5 éoliennes en 2017) et Rânes (11 éoliennes en 2018). Ces projets, portés par des investisseurs privés, contribuent déjà à la production locale d’électricité renouvelable.

Le réseau de chaleur s’inscrit, également, dans cette démarche ambitieuse de transition énergétique. La communauté de communes Terres d’Argentan Interco a misé notamment sur la création et l’exploitation de réseaux de chaleur alimentés par des énergies renouvelables, comme la biomasse. Ces réseaux permettent de chauffer des bâtiments publics, des logements et des équipements collectifs en utilisant des ressources locales. Depuis 13 ans, les logements sociaux d’Argentan sont chauffés grâce à des copeaux de bois. « S’il n’y avait pas cette chaufferie, les gens seraient au gaz ou pour certains, peut-être encore, au fioul (…) et ils auraient subi l’augmentation du gaz », explique Pascal Marie, responsable des réseaux de chaleur de la ville d’Argentan

Des écoles, des maisons de retraite, un hôpital et une piscine sont aussi raccordés à ce réseau de chaleur.

Dans le cadre de sa transition, Terres d’Argentan mise également sur la méthanisation pour valoriser les déchets locaux et produire du biométhane. Les premiers mètres cubes ont été injectés dans le réseau en 2020, et aujourd’hui, trois méthaniseurs produisent du gaz naturel à partir de fumier, de lisier et de déchets végétaux. Actuellement, ces projets permettent d’avoir 57 % de biogaz dans le réseau.

L’objectif 2030 est d’atteindre 100 % d’électricité et de gaz renouvelables et de devenir un territoire à énergie positive(2) en 2048 grâce à une baisse sensible de la consommation énergétique et à la poursuite du développement des énergies renouvelables.

Pour mener à bien ce programme, la communauté de communes a mis en place un plan d’actions, tant dans le domaine de la sobriété – éclairage public notamment – que dans celui de l’efficacité avec l’isolation des bâtiments publics et celle des logements. 19 M€ de travaux ont été engagés par les entreprises pour améliorer l’isolation thermique des logements. Elle a également proposé une charte des énergies renouvelables, votée à l’unanimité, qui facilite et accélère le développement des énergies renouvelables. Ces dernières représentaient, en 2024, 30 % de la consommation énergétique. “Nous avons également recruté un économe de flux responsable de gérer et d’optimiser les contrats et les consommations, de valoriser les certificats d’économie d’énergie, de suivre les audits énergétiques des bâtiments et de d’accompagner les projets bâtiments (chauffage, isolation, production d’énergie renouvelable)”, explique Frédéric Leveillé.

Elle a organisé ses moyens en créant une direction mutualisée qui gère les infrastructures et les aménagements et s’est employée à sensibiliser et former ses élus et le grand public aux enjeux climatiques.

Terres d’Argentan proposera bientôt à ses habitants de l’électricité à prix fixe de longue durée. Comment la communauté de communes compte-t-elle faire pour y parvenir ? Quelques questions à Frédéric Leveillé pour comprendre.

Vous avez décidé d’offrir aux habitants de la communauté de communes un prix fixe de l’électricité pendant une longue durée. Une collectivité a-t-elle le droit de fixer le prix de l’électricité ?

Non, ce n’est pas la collectivité qui fixe le prix, mais le producteur de gré à gré avec le consommateur. En revanche, nous avons permis de structurer une Personne Morale Organisatrice (PMO)(3), une entité juridique dont la constitution est indispensable pour lancer une opération d‘autoconsommation collective qui rassemble l’ensemble des producteurs et des consommateurs. Nous pouvons fixer la durée du prix fixe en fonction de la durée de vie d’une installation photovoltaïque qui est de l’ordre de 20 à 25 ans.

Comment allez-vous procéder ?

Prenons l’exemple de l’école, quasiment autonome en énergie, que nous construisons. Nous avons installé sur son toit des panneaux solaires qui produisent de l’électricité dont une partie sera utilisée pour d’autres bâtiments publics. Cette vente se fera dans le cadre d’un contrat de gré à gré. Pour les particuliers, ces contrats devraient débuter en 2027. Aujourd’hui, l’association est créée et les entreprises sont partantes.

Et nous comptons aller plus loin et ne pas nous contenter de l’électricité. Dès qu’il y aura enfin décorrélation entre le prix du gaz traditionnel et celui du gaz vert, nous intégrerons celui-ci dans l’autoconsommation collective.

Pensez-vous que cette action permettra d’attirer de nouvelles entreprises ?

Oui, l’autoconsommation collective constituera un outil d’attractivité pour les entreprises qui verront le prix de leur électricité garanti.

(1) C’est en 1992, lors du Sommet de la Terre à Rio, que l’Agenda 21 voit le jour. Ce programme d’actions pour le 21e siècle, adopté par 182 chefs d’État, se décrit comme un “partenariat mondial pour le développement durable”. Son objectif est de préserver la biodiversité et les ressources naturelles. Garantir la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations. Permettre l’épanouissement de tous les êtres humains. Favoriser la conduite transversale de projets et la participation citoyenne.

(2) Un territoire à énergie positive pour la croissance verte (TEPCV) est un territoire d’excellence de la transition énergétique et écologique. La collectivité s’engage à réduire les besoins en énergie de ses habitants, des constructions, des activités économiques, des transports, des loisirs.

(3) La Personne Morale Organisatrice (PMO) pour l’autoconsommation collective a été instaurée par la loi française relative à l’énergie et au climat, promulguée le 8 novembre 2019. Cette loi a introduit l’obligation de créer une PMO pour encadrer les opérations d’autoconsommation collective, en précisant son rôle et ses missions vis-à-vis du gestionnaire de réseau.